囚犯大厅

19世纪时,这里曾作为古代艺术品的展览厅,展出从各地收藏中汇集而来的珍品,最终延伸至米开朗基罗的雕塑群所在的观景台,形成了一条贯穿始终的参观路线,最终在观景台中心以大卫雕像为焦点,其上方由穹顶构成光环般的结构。

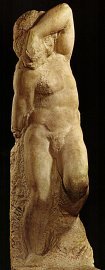

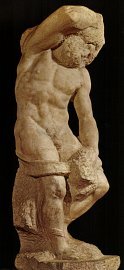

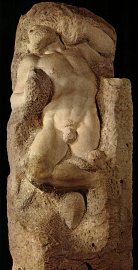

大厅的名称源自这四座引人注目的男性裸体雕塑,常被称为“奴隶”、“囚徒”或“俘虏”。这些作品由米开朗基罗本人为教皇朱利叶斯二世·德拉罗韦雷的宏伟陵墓项目启动创作。最初的委托可追溯至1505年,即米开朗基罗于1508年被委任西斯廷礼拜堂壁画创作之前;该项目本应成为基督教史上最宏伟的陵墓,包含超过40尊雕像。这四尊囚徒雕像原本计划作为罗马旧圣彼得大教堂中央一座巨大独立陵墓下层的柱子装饰。

米开朗基罗耗费数月时间在卡拉拉石灰岩矿场寻找优质大理石,亲自挑选每一块符合标准的石块并用三个圆圈标记。然而,1506年,由于教皇朱利叶斯二世资金日益短缺,无法继续支付这件巨作的费用,且该项目还分散了米开朗基罗对其他重要工程(如重建罗马)的注意力,他被迫暂停了这项工作。

教皇于1513年去世后,最初的设计被缩小为较为简朴的规模,并在1521年和1534年再次进行修改,最终决定将“囚徒”从项目中移除并送回佛罗伦萨。

经过近40年漫长而动荡的岁月后,"墓穴的悲剧"终于画上句号。正是在这段时期,米开朗基罗为朱利叶斯二世的陵墓创作了部分最著名的雕塑,其中包括《摩西》(约1515年)以及如今规模大幅缩减的葬礼纪念碑,该纪念碑现位于罗马鲜为人知的圣彼得教堂——圣彼得链条教堂。米开朗基罗构想的陵墓中,墓室将绘有旧约与新约人物,以及象征艺术与美德战胜恶习的寓言形象。在他看来,他的《囚徒》象征着被肉身束缚的灵魂,受制于人类的弱点。

艺术家去世后,他的工作室中发现了四尊囚徒雕像,其侄子将它们连同现藏于老宫的《胜利》一并献给托斯卡纳大公科西莫一世。1586年,贝尔纳多·布昂塔伦蒂在洞穴两侧增设雕塑,形成博博利花园中宏伟的《报喜洞》(背景为文森佐·德·皮耶特罗的巨型雕像)。皮蒂宫(背景)内,文森佐创作的人形雕像立于墙壁,人工钟乳石与石笋装饰其间。修复后可见海藻、海螺壳等装饰石块,以及人工打造的囚笼化石,这些元素构成了米开朗基罗设计的人类洞穴组件。这些奴隶雕像直至1908年才被移至乌菲兹美术馆。

米开朗基罗的囚徒

特别值得一提的是四座雕像——学者们称之为“醒来的奴隶”、“年轻的奴隶”、“胡须奴隶”和“阿特拉斯(或被绑缚的)”,因其未完成的状态而得名。这些雕像充分体现了米开朗基罗的“未完成技法”,同时也是艺术家在从大理石块中雕刻出人物形象时所面临的困难,以及人类渴望摆脱物理限制、解放精神追求的生动写照。

这些雕像的解读众说纷纭。在不同完成阶段,人们能感受到创意与物质重量及束缚之间激烈抗争的力量。艺术家可能有意将它们留作未完成之作,以表达个体挣脱物质束缚、追求自由的普遍境遇。

从不同角度观察《囚徒》,米开朗基罗对解剖学的深刻理解与情感流露得以显现。尽管这些胸像的头部和面部是完成度最低的部分,但其姿势——经典的“对称式构图”——却极好地契合了作品的基本意蕴。《奴隶》将大部分体重放在一只脚上,这种动作使肩膀倾斜抵住臀部和双腿,进而使身体的一侧与另一侧形成明显的对立。通过这种处理,艺术家巧妙地为这些精心失衡的形象赋予了运动感和情感,同时使它们作为《囚徒》系列作品中的人物,获得了更具动态感和威严的存在感。

米开朗基罗的“未完成”(non-finito)

米开朗基罗在佛罗伦萨学院未完成的雕塑作品,是阐释其雕刻哲学与技法的绝佳例证。在他看来,雕塑家 merely 只是上帝的工具。因此,他的职责并非创造,而是揭示大理石中蕴含的强大形态。围绕雕塑的材料正是米开朗基罗需要去除的部分。他的工作 merely 只是切割围绕这些形态的岩石,使其得以恰如其分地呈现。

瓦萨里记载,米开朗基罗有时连续数日不脱靴子,工作时始终穿着同一套衣物。此举不仅出于效率考量,更为了积累技艺与经验——若对雕刻对象了如指掌,便能轻松保持白色大理石表面洁净无尘(冬季寒冷时尤为重要)。

确实,初步阶段可以区分开来,因为锤子和尖凿留下的痕迹在这一时期的大理石表面上清晰可见,当形状开始显现时;米开朗基罗在创作人物时采取了自由风格,从后往前开始,与其他雕塑家不同,他们会在制作石膏模型后在石块上勾勒轮廓。米开朗基罗不使用石膏模型(甚至不画草图),直接从原石开始创作——以三维空间自由构思——先集中力量处理整体形态,再逐步过渡到细节,始终确保解剖结构与整体形态同步发展,使每个部分都展现出最新完成的工艺,直至最后一道工序稳健收尾。

正如瓦萨里在《艺术家传》中所描述的,这些雕像仿佛从大理石中站立起来,“就像一个形状从水面上升起”。他的方法是将一个蜡像放入装满水的容器中,然后逐渐露出它,以便他能辨别出那些最突出的部分。他以同样的方式工作,首先提取出那些最高浮雕的部分。

米开朗基罗的《圣马太》

1503年,米开朗基罗获得佛罗伦萨大教堂委托,为其创作十二使徒雕像。然而,他仅完成了其中一件作品——圣马太雕像。不久后,他被教皇朱利叶斯二世召回罗马,因此这件作品成为他第一件未完成的雕塑作品。

1505年12月18日,十二使徒雕像的合同被取消后,米开朗基罗很可能于次年重新开始圣马太的创作。这一假设可通过同时期信件中的多处提及及该阶段作品的风格特征得到支持:圣徒头部扭转与胸部位置的对比,似乎受到米开朗基罗于同年欣赏的希腊化时期雕塑《拉奥孔与他的儿子们》(1506年出土)的启发。

基座上的铭文记载,该雕像于1831年从佛罗伦萨大教堂歌剧院庭院移至美术学院门廊前。1909年,它与《囚徒》一同迁至该美术学院楼内。